Skoliose

Idiopathische Skoliose :

Die idiopathische Skoliose ist die häufigste Form der Wirbelsäulenverkrümmung bei sonst gesunden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie betrifft etwa 90 % aller Skoliosen und ist durch eine dreidimensionale Krümmung der Wirbelsäule gekennzeichnet. Die Einteilung erfolgt nach Krümmungsgrad und Alter bei Erstdiagnose.

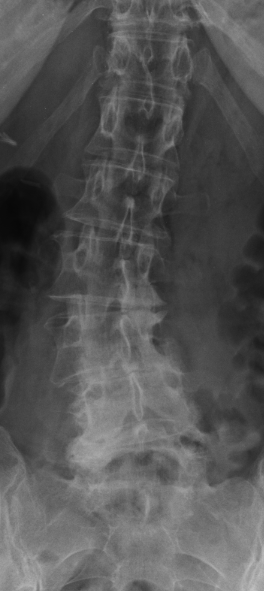

Viele Patient:innen zeigen zunächst keine Beschwerden, sichtbar wird die Skoliose oft durch eine Asymmetrie der Schultern, einen Rippenbuckel oder eine Verlagerung des Rumpfs. Die Diagnostik umfasst eine körperliche Untersuchung und ggf. Niedrigdosis-Röntgenaufnahmen der gesamten Wirbelsäule zur Bestimmung des Cobb-Winkels.

Die Behandlung erfordert ein interdisziplinäres, also fachübergreifendes, Konzept.

Grundpfeiler der konservativen Behandlung ist die spezialisierte Physiotherapie, etwa nach Katharina Schroth. Ziel ist die Aufrichtung und Rumpfstabilisierung durch gezieltes Training von Rücken- und Bauchmuskulatur. Ergänzend erfolgt bei Bedarf die Anpassung eines individuell gefertigten Korsetts, abhängig vom Schweregrad und dem Reifegrad des Skeletts.

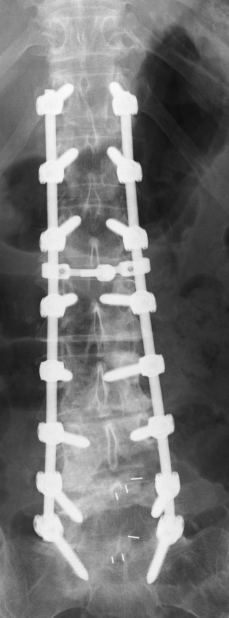

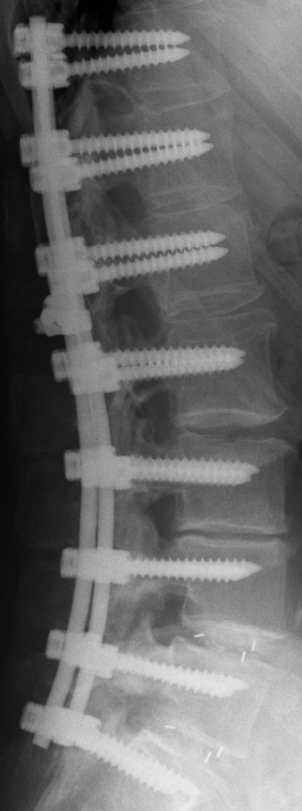

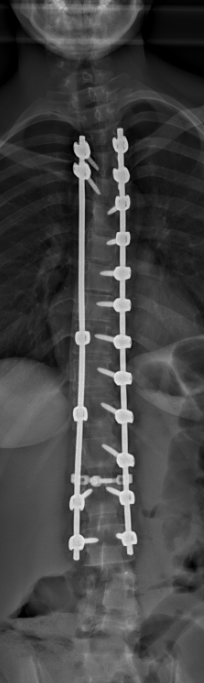

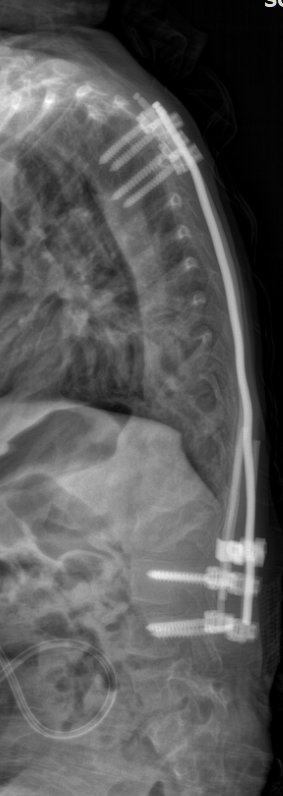

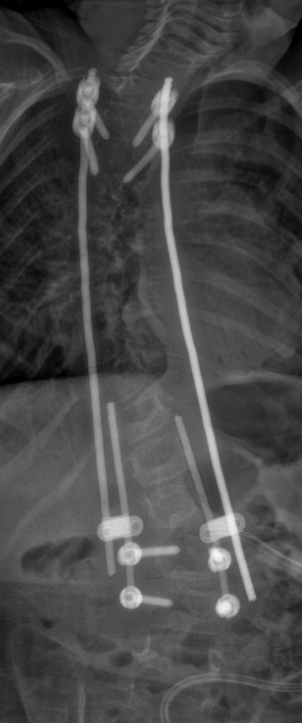

Bei fortgeschrittener Skoliose ab etwa 50° oder rascher Progredienz ist häufig eine operative Behandlung erforderlich. Je nach Alter und Wachstumsphase werden entweder mitwachsende Systeme (z. B. Growing Rods) oder eine definitive Repositionsspondylodese durchgeführt. Ziel ist die Korrektur und Stabilisierung der Wirbelsäule zur langfristigen Erhaltung von Funktion und Lebensqualität.

Sekundäre Skoliose:

Die sekundäre Skoliose bezeichnet eine strukturelle Wirbelsäulenverkrümmung, die als Folge einer klar identifizierbaren Grunderkrankung auftritt. Je nach Ursache unterscheidet man neuromuskuläre Skoliosen (z. B. bei Muskeldystrophien oder spastischen Lähmungen), kongenitale Skoliosen (angeborene Wirbelfehlbildungen) und syndromale Skoliosen (z. B. im Rahmen genetischer Erkrankungen wie dem Down-Syndrom oder Marfan-Syndrom).

Der Verlauf kann – abhängig von der Grunderkrankung – sehr unterschiedlich sein, erfordert jedoch fast immer eine individuell angepasste, interdisziplinäre Therapie. Ziel ist es, das körperliche Gleichgewicht zu erhalten, die Rumpfstabilität zu fördern und ein Fortschreiten der Verkrümmung möglichst zu vermeiden.

In frühen Stadien kommen skoliosespezifische physiotherapeutische Übungen sowie – abhängig von Mobilität und Ausmaß – maßgefertigte Korsetts oder Sitzschalenanpassungen zum Einsatz. Eine vollständige Korrektur ist selten möglich, jedoch können Haltung und Funktion oft verbessert werden.

Bei ausgeprägter Verkrümmung, rascher Progression oder zunehmender Einschränkung ist eine operative Versorgung notwendig. Je nach Alter und Wachstumspotenzial werden dabei wachstumslenkende Systeme wie Growing Rods oder eine Repositionsspondylodese durchgeführt.

An der Charité Berlin betreuen wir Kinder und Jugendliche mit sekundärer Skoliose in enger Zusammenarbeit mit Neuropädiatrie, Kinderorthopädie und Anästhesiologie – von der Früherkennung über konservative Maßnahmen bis zur operativen Skoliosekorrektur.

Degenerative Lumbalskoliose:

Die degenerative Lumbalskoliose entsteht im höheren Lebensalter durch Verschleiß an Bandscheiben und Wirbelgelenken. Diese strukturellen Veränderungen führen zu einer seitlichen Verkrümmung der Lendenwirbelsäule, häufig begleitet von einer Rotationsfehlstellung.

Typische Beschwerden sind Rückenschmerzen, Bewegungseinschränkungen sowie bei begleitender Spinalkanalstenose ausstrahlende Beinschmerzen und eine verminderte Gehstrecke. Die Diagnose erfolgt durch Röntgenaufnahmen und MRT, um das Ausmaß der Verkrümmung und mögliche Nervenkompressionen zu beurteilen.

Zunächst wird eine konservative Therapie mit Physiotherapie, Schmerzmitteln und ggf. Infiltrationen empfohlen. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen oder neurologische Ausfälle auftreten, kann eine operative Skoliosekorrektur notwendig werden.

An der Charité Berlin erfolgt die operative Behandlung je nach Befund über ein Schrauben-Stab-System mit Spondylodese und ggf. Dekompression zur Entlastung eingeengter Nerven. Ziel ist es, die Wirbelsäule zu stabilisieren, Schmerzen zu lindern und die Mobilität nachhaltig zu verbessern.